自分で浴衣をきれいに着つけて、屋形船に乗ってみたい!

編集部女子2名が忙しい仕事の合間をぬって、浴衣の着付けにチャレンジすることになった今回の企画。

第1回目は浴衣の下につける肌着の着方、2回目は補正タオルの使い方、3回目は浴衣をはおり、腰紐を結ぶところまで、4回目は襟やおはしょりをきれいに整えるところをご紹介してきました。

第5回目はいよいよラスト、帯を結びます。今回は伝統的かつ、簡単な「文庫結び」に挑戦です。

ここまでくればゴールはあと少し。ご褒美として屋形船に乗せてもらえる日を楽しみにラストスパートです!

帯の端を2つに折り、長さを決める

帯はまず手先を確認(ウエストに帯を巻き付けるところの手前の部分、最後に羽を留めるところ)し、半分の幅になるように2つ折りにします。

裏表違う柄なら、表に出したい方の柄が見えるように2つ折りにしましょう。

手先を肩にかけ、自分が回転しながら帯を二巻します

続いて2つ折りにした手先を右肩にかけます。この時、2つ折にした輪の部分が左側(端を重ねた方が自分の耳側にくるように)しましょう。

この時、腕の長さに測った手先側の長さが変わらないように注意!

手の折り目を右手で押さえながら、お腹の辺りで三角形にして帯を広げ、ウエストに巻き付けていきます。

帯は体を時計回りに回転させながら巻き付けていくのがコツ。帯の方を回すと、足に絡みついたりするので注意しましょう。

帯の上線の位置は胸の下(アンダーバスト)にくるのが目安。一巻まいたら、しっかり締めてから二巻目をまきます。この時、帯の重なりがずれないようにしましょう。

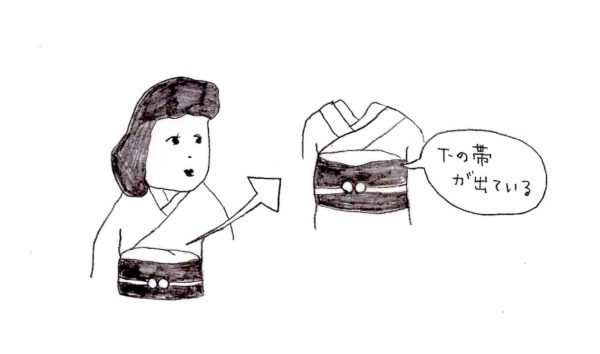

帯の重なりを斜めにずらすのはNG!

帯を斜めにずらして巻いているのを見かけるかもしれませんが、玄人さん(芸妓さんやホステスさん)風の着こなしです。

帯を斜めにずらして巻いているのを見かけるかもしれませんが、玄人さん(芸妓さんやホステスさん)風の着こなしです。

浴衣で清楚に装いたい時は避けた方が無難。帯はずれないようにまっすぐ重ねましょう。

帯をしっかり結んで「羽」をつくる準備

二巻したら、しっかり締めて、手先に向けてたれ先を直角に折り上げます。たれ先は手先とは逆の帯の端です。

結びやすいように、帯の幅が狭くなるようきれいに折りましょう。

おり上げた帯と手先をしっかり結びます。この時、手先を上からかけるように、帯の上線で結ぶようにしましょう。

締めた後は、手先を上に、たれ先を下に回しこみ、しっかり上下に引きます。結び目がしっかり締まるので、崩れにくくなりますよ。

たれ先を折りたたんで「羽」をつくります

たれ先を肩幅と同じぐらいの長さくるくる巻いていきます。この時、帯の端っこが内側に入るように注意。

くるくる巻いたたれ先を結び目近くに持っていき、中央をつまんで羽の形を作ります。

くぼませた羽の中心が結び目の上に来るよう調整しましょう。

羽の中心に手先を上からかぶせるようにして、形が崩れないよう、しっかり締めあげるように巻き付けます(だいたい1~2回ぐらい)。

締めあげた時、羽が下を向いてしまうので、上向きに直して形を作ります。

つくった羽を固定する

手先は半分折りのまま、上から帯と伊達じめの間を通し、下から出して引きます。

この時、帯の上線を広げて、結び目がしっかり中に入るように引きましょう。

帯からはみ出た手先は、抜けないように内側が外に見えるように広げます。

広げた手先をきれいに手前に折り、帯の下から入れます。

続いて左右の羽の長さを調整して、対角線上に引くように形を整えます。

羽の形はお好みで。文庫結びは羽を左右にたらして整えるのが最もスタンダードなスタイル。

表裏の柄が違うようであれば、下の写真のように少しずらして裏の柄が見えるように蝶結びにしてもかわいいですね。

帯を後に回して最終仕上げ!

羽が整ったら、襟を崩さないように右回りで帯を後に回します。

いっぺんに回そうとせずに、90度ずつ何回かに分けて、羽を崩さないように回転させていきましょう。

最後におはしょりを直しましょう。後のシワは左右にひいて取ります。

やったー!!1人で浴衣着れた(たぶん)

正直、まだまだ修行は足りませんが、なんとか自分で着ることができた編集部女子2名。

「へっへっへ、これで屋形船に乗せてもらえるぜ」という不適の笑みを浮かべます。

その後、夏休みに自主練を重ね、こ~んな浴衣美人になりました。

皆さんも頑張れば必ず道は開けます。ぜひ、浴衣の着付けにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

女子会でみんな一緒に浴衣を着て屋形船に乗るのも華やかでいいですね。来年の花火大会で、きれいに浴衣を着こなして、お友だちや彼を驚かしてみてはいかがですか?

帯をきれいに仕上げるコツ

■最初に手先の長さを測ったら変わらないように注意

■帯を巻き付けるときは自分が回転する

■帯の上線はまっすぐ胸の下に揃え、斜めにずらして巻かない

■帯は緩まないように、手先とたれ先を上下にしっかり引いて、結び目をしっかりしめること

■羽をつくるたれ先は肩幅と同じぐらいの長さに

■羽の中心が結び目の上にくるように調整

■羽を締めあげた手先は帯の上から下に引き出し、帯の中に結びめが入るように

■帯からはみ出した手先は、広げて抜けにくくする

■羽の形を整えてから帯を後に回す

■帯は襟元がくれないように右回転で少しずつ回そう