江戸情緒が楽しめる屋形船。自分で浴衣を着ることができるようになったら、ご褒美として屋形船に乗せてもらえる!

そんな甘い言葉に乗せられて、忙しい仕事の合間をぬって浴衣の着付けを練習する編集部女子2名。

第1回目は浴衣の下につける肌着の着方、2回目は補正タオルの使い方、3回目は浴衣をはおり、腰紐を結ぶところまでをご紹介しました。

ここまでくれば、あと少し。今回は帯を結ぶ前に襟元をきれいに整え、背中のシワやお腹周りをすっきり整えるまでを解説します。

浴衣の裾の位置をチェック!

腰紐を結び終わったら、浴衣の裾の位置をチェックします。

上前が下がっていませんか?浴衣の脇が斜めになったり、脇線からずれたりしていませんか?

上前を少しめくって、下前の裾の位置もチェック!

浴衣の「おはしょり」をつくりましょう

おはしょりはオレンジで囲んだ部分のこと

「おはしょり」とは、着物の丈が余った部分を腰で折り返した部分のこと。上から帯を巻いたあと、下から6~7㎝ぐらい出てるぐらいがちょうどよいとされています。

おはしょりをすることによって、ウエストのしわを隠し、腰の形を整えることができます。

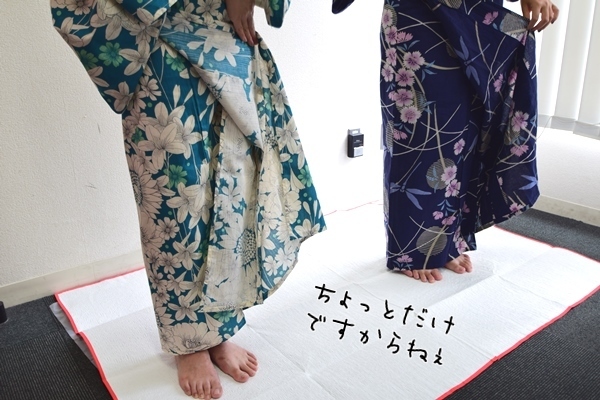

(1)後のおはしょりをつくる

浴衣の両脇にある身八ツ口(みやつぐち)から手を入れて、左右に手を動かしながら後のおはしょりを整えます。

「身八ツ口」とは、着物の袖が付いている脇に開いたスリット部分のことです。

この時、腰紐が浴衣に引っかかっていないかを確認しましょう。

この時、腰紐が浴衣に引っかかっていないかを確認しましょう。

(2)前のおはしょりをつくる

こちらも同じように身八ツ口から手を入れ、着物をならすようにしながらおはしょりをつくります。

浴衣の襟をつくりましょう

続いて右手で両襟の先を持ち、もう片方の手で背中心(縫い目)を持ちます。

左右の襟を鼻先で合わせ、襟を前後に動かし、握りこぶし1個分の開きをつくりましょう。

こぶし1個分が入るちょうどよい襟の形

襟が抜けている形(開き方がちょうどいい)

襟が抜けすぎているのはだらしない印象に見えるのでNG!

襟が抜けすぎてる例(開きすぎ)

襟が詰まりすぎているのも暑苦しく見えるのでNG!

襟が詰まりすぎてる例

開きすぎるとだらしない印象に、詰まりすぎると暑苦しい感じになっちゃいますのでご注意を。

襟元を美しく整え、崩れないようにコーリンベルトを使ってもOK

せっかく抜いた襟を前に引っ張らないように注意しながら、胸をくるむように襟を合わせ、斜め下方向へ引くようにしてシワをとります。

左右の襟がバストトップの上を通るように合わせるのが目安です。

襟は深め合わせるのがきれいに仕上げるコツ。開きすぎるとだらしなく見えるので注意しましょう。

襟の開きがちょうどいい例

首元がすっきり見えてきれい

襟が開き過ぎでNG

襟元が開き過ぎてだらしない印象

襟が詰まりすぎてるのもイマイチ

首元が苦しそうに見える

襟の開きを決めたら、コーリンベルト(着物ベルト)を身八ツ口から入れ、下前の襟に留める。

そのまま浴衣の後側に這わせて、右脇から出して、上前の襟を留めます。

そのまま浴衣の後側に這わせて、右脇から出して、上前の襟を留めます。

コーリンベルトは、幅2㎝ぐらいの平ゴムの両端に襟を挟むクリップが付いているものです。着物の襟を固定して着崩れを防止してくれます。

伊達(だて)じめでおはしょりと襟の開きを固定する

伊達じめで整えた襟元、おはしょりの上を押さえます。

伊達じめで整えた襟元、おはしょりの上を押さえます。

おはしょりの下を軽く引くようにしながら、浴衣のしわを脇に流すように整えます。

浴衣の脇の開きを隠し、すっきり整える

浴衣は脇が開いているので、腕を動かしたとき、中が見えてしまいます。

まずは後側の生地を前にひっぱるように脇を隠し、続いて前側の生地を引っ張り、後生地の上にかぶせるように重ねます。動画を参考にして整えましょう。

おはしょりの長さを調節して伊達じめで落ちないように押える

おはしょりは、着丈を合わせるために腰回りで折り返した部分のことをいいます。

おはしょりは、着丈を合わせるために腰回りで折り返した部分のことをいいます。

上前を斜め下にひっぱるようにしながら、おはしょりのシワを伸ばしていきましょう。この時、襟元のたるみをとるようなイメージで。

続いて、おはしょりの長さをチェック!

アンダーバストの下に帯を当ててみて、その下からおはしょりが指1本弱ぐらい出ているぐらいがベストです。

もし、それよりも長くなってしまうようなら、ちょうどいい長さになるようたくし上げます(小柄で浴衣が長いときはおはしょりの調節が必要になるかも)。

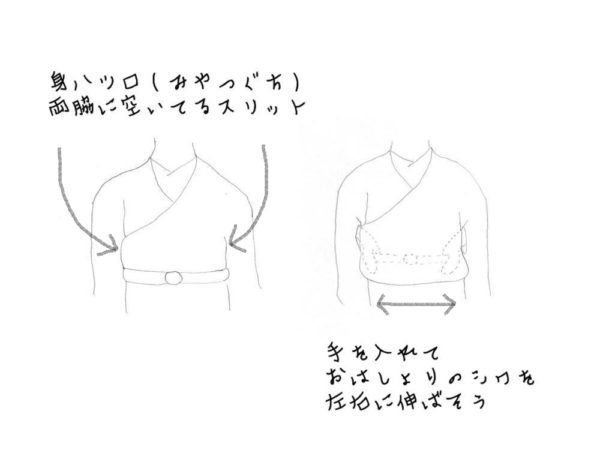

この時、おくみ線がズレやすいので注意します。

たくしあげたおはしょりは、伊達じめの下にはさみます。

この時、おはしょりはなるべく平らになるようにはさみましょう。伊達じめの下をめくり、その間に入れ込むようにするとスムーズです。

後側も同じように処理します。

おはしょりの下のラインがまっすぐに、しわが寄らないように注意。

胴回りのシワを目立ちにくくし、腰回りをすっきり見せてくれるのでがんばってきれいに仕上げましょう!

襟元やおはしょりをきれいに整えるまとめ

襟元とおはしょりは目に付くところ。ここをきれいに仕上げると「デキるな!」と思われること間違いなし。

手を抜かずにていねいに整えるだけで、見栄えが全く違うものになるので何度も練習を重ねましょう。

襟元やおはしょりをきれいに仕上げるコツ

■浴衣は「右上がり、裾すぼみ」が原則!腰紐を結び終わったら裾の位置を必ずチェック

■浴衣のしわを伸ばすときは、地面に平行、垂直に力を加えて引っ張り、脇にしわを流すイメージで

■襟の後の抜きは握りこぶし1個分程度、開き過ぎ・詰まり過ぎないように

■襟前が開き過ぎてるとだらしなく見えるのでNG!

■浴衣の脇の開きを隠すのを忘れずに!

■おはしょりを整えるときはしわを伸ばしてから、地面と平行になるように丈を調整

■アンダーバストで帯を当てた時、おはしょりが指1本弱ぐらい出ている長さに調整

■長すぎたおはしょりを伊達じめの下に入れるときは、下側をめくり、入れ込むようにすると仕上がりがきれい

■浴衣のおくみ線がずれないようにチェック!

次回5回目はいよいよ帯を締めます!最もポピュラーな「文庫結び」に編集部女子2名が挑戦しますよ。