夏の花火大会やお祭り、縁日。日本ならではのシチュエーションできれいに浴衣を着こなせたらいいですよね。

もちろんレンタルもいいですが、自分のお気に入りの柄で、おしゃれにコーディネートしたいと思いませんか?

でも、自分で浴衣を着るなんてとても無理??

いえいえそんなことはありません。ポイントを押さえて練習すれば、あなたも必ずかわいく、きれいに浴衣を着こなせるようになる(はず)。

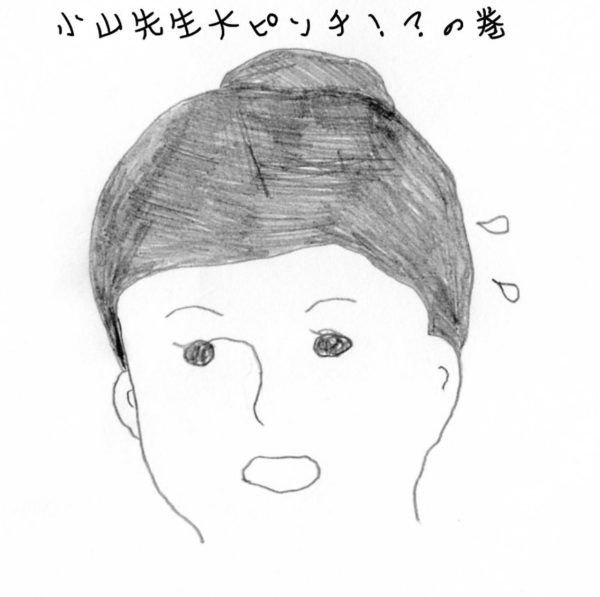

そこで、着物着付け指導のエキスパート、小山先生を召喚し、浴衣を持っているのに全く自分では着られない編集部女子2名がチャレンジ!

自分できれいに浴衣を着こなせるようになったらご褒美として「屋形船に乗ってもいいよ!」といわれ、一念発起しました。

果たして2人は自分で浴衣を着ることができるようになるのでしょうか?

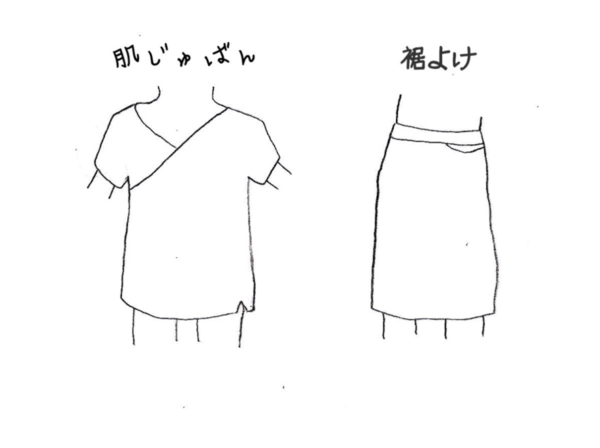

汗と涙のドキュメンタリー記事、第1回目は浴衣用の肌着「ゆかた下」、「肌襦袢(はだじゅばん)&裾除け(すそよけ)」の着付けについてご紹介していきましょう。

汗と涙のドキュメンタリー記事、第1回目は浴衣用の肌着「ゆかた下」、「肌襦袢(はだじゅばん)&裾除け(すそよけ)」の着付けについてご紹介していきましょう。

1. 浴衣の下には必ず専用の肌着を着けよう!

2.初心者さんの救世主!「ゆかた下」着付けのポイント

3.上下に別れている下着「裾除けと肌襦袢」着付けのポイント

4.浴衣の肌着を着付けるまとめ

浴衣の下には必ず専用の肌着を着けよう!

よく浴衣の下には何も着ない!なんていわれたりするようですが・・・。

よく浴衣の下には何も着ない!なんていわれたりするようですが・・・。

江戸の頃、浴衣は「寝巻」。現代では「夏のおしゃれ着」として浴衣を着て外出するわけですから、必ず肌着をつけましょう。

「浴衣専用の肌着」や「肌襦袢&裾除け」を持っていない!ということなら、普段着用しているキャミソールとペチコート、スリップでもOK。

ただ、着物の合わせから見えてしまうとちょっとカッコ悪いので、襟元の開きが広いものを選ぶようにするといいですよ。

また、ブラジャーを着けたままの人もよく見かけますがこれもNG。胸の大きな人はボリュームを抑えてくれる和装専用のものがありますので、そちらを使うのもお勧め。

意外に浴衣が透けてしまうことがあるので、ちゃんと肌着を着けるのって大切。初心者さんには、着付けが簡単なワンピースタイプの「ゆかた下」がおすすめだそうですよ!

ワンピースタイプのゆかた下

「浴衣用の肌着をつける理由とは?」

●浴衣が透けて中が丸見えにならないように

●浴衣が着崩れしにくくなる

●汗を吸い取ってくれる

初心者さんの救世主!「ゆかた下」着付けのポイント

ゆかた下は簡単に着つけられる肌着。写真のタイプはベージュ色なので、白い浴衣や薄い生地でできた浴衣でも透けないので安心です。もちろん白のゆかた下もありますよ。

この優れモノの「ゆかた下」は、もともと「襟が抜けている形」になっています。

そのまま着れば浴衣の襟から、肌着が見えるようなことはないはずです。

浴衣は襟を抜いて着るのが基本

後側の襟はこのぐらい開けて浴衣を着ます。なので、肌着はそれよりも内側に入っていないと襟元から見えてしまいます。

前に引っ張りすぎないよう、ゆかた下の後側の開きに注意しながら、順番に着つけていきましょう!

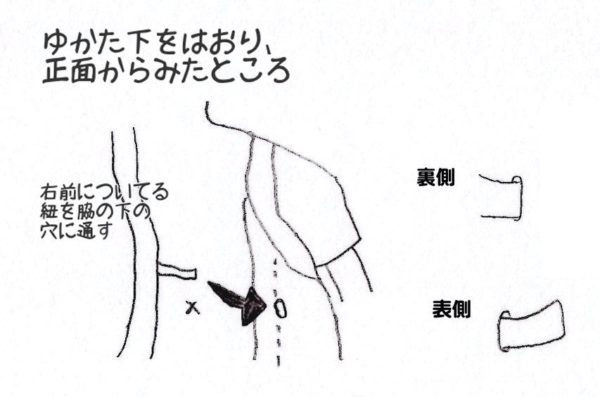

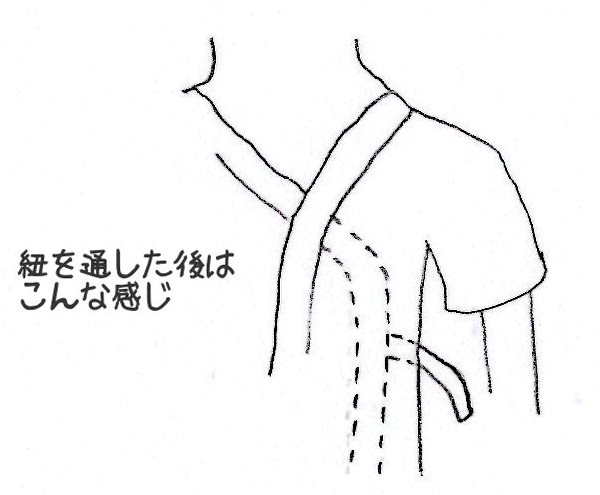

(1)ゆかた下をはおり、右側の身ごろについている紐を左の袖下から通す

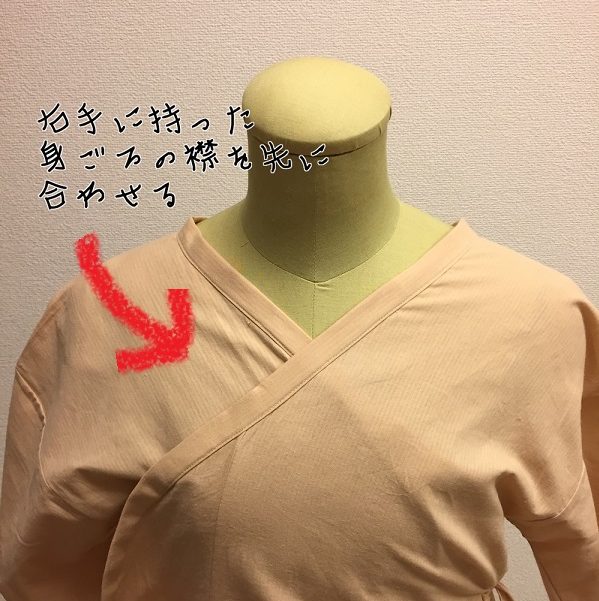

紐を通したら、右手に持った身ごろの襟を先に合わせます。

首回りを深く包んでしまうと、浴衣の襟元から肌着が見えてしまうおそれがあります。

首回りを深く包んでしまうと、浴衣の襟元から肌着が見えてしまうおそれがあります。

前を合わせる時は、少し首回りをあけておくのがポイント!

ただし、胸は1つに包むように合わせるようにしましょう。

(2)ゆかた下の紐は結ぶ?結ばない?

ゆかた下は体に最も近いので、紐は結ばすにからげて、ひっかけるだけにします。紐はなるべく平らにしておくのがコツ。

紐の処理<良い例>

上から浴衣を着て腰ひもや伊達(だて)じめ、帯を締め・・・と重ねていくたびにどんどんゴロゴロして着心地が悪くなります。ご注意を!

紐を交差させるのはNG

紐はからげない

紐を結ぶのはNG

紐を蝶々結びにしない

紐を結んでしまうと、帯の下で部分的に圧迫されて苦しくなります。

できるだけ平らな状態で重ね、端は紐の下に挟み込むように処理するのがポイント!

(3)ゆかた下着付けの仕上げ

紐の処理が終わったら、背中心(背中の縫い線)から左右(床とできるだけ平行に真横に引く)、下(床に対して垂直方向に真っすぐ引く)にゆかた下を引き、たるみやしわをとります。

紐の処理が終わったら、背中心(背中の縫い線)から左右(床とできるだけ平行に真横に引く)、下(床に対して垂直方向に真っすぐ引く)にゆかた下を引き、たるみやしわをとります。

最後に正面の合わせや襟元もきれいになっているかチェックしておきましょう!

上下に別れている下着「裾除けと肌襦袢」着付けのポイント

すでに肌襦袢(はだじゅばん)と裾除け(すそよけ)を買ってしまった!という方でも大丈夫。

ワンピースタイプよりも難易度は上がりますが、練習すれば着こなせるようになりますよ!

着る順番は裾除け(すそよけ)、肌襦袢(はだじゅばん)の順です。お間違えのないよう。

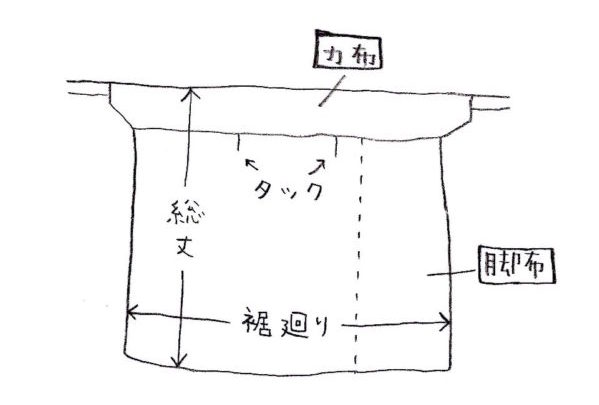

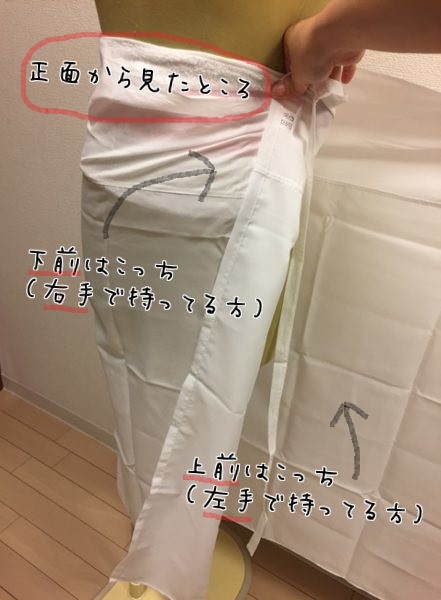

(1)裾除け(すそよけ)を着る~体に巻き付ける~

まずは裾除けを腰回りに巻き付けます。なるべくお腹周りが平らに仕上がるようにし、力布(ちからぬの)で押さえるように。

まずは裾除けを腰回りに巻き付けます。なるべくお腹周りが平らに仕上がるようにし、力布(ちからぬの)で押さえるように。

上前(うわまえ)の裾が下がらないよう少し上げて巻く。

裾除けや着物でいう「上前(うわまえ)」は、着たときに上にくる(着ている人にとって外側にくる)身ごろのことで、左手に持っている方の身ごろのことです。

裾除けや着物でいう「上前(うわまえ)」は、着たときに上にくる(着ている人にとって外側にくる)身ごろのことで、左手に持っている方の身ごろのことです。

「下前(したまえ)」はその逆、内側にくる方の身ごろで、右手に持ってる方の身ごろになります。

もし裾除けが大きくて余るようなら、下前は脇で折り返してOKです。

この時、お腹周りにしわが寄らないように気を付けましょう。

この時、お腹周りにしわが寄らないように気を付けましょう。

体に巻き付けたら、左右の紐のついている部分を三角形に折り返します。

できるだけ平らになるように巻き付けるのがコツです。

(2)裾除け(すそよけ)を着る~紐の処理~

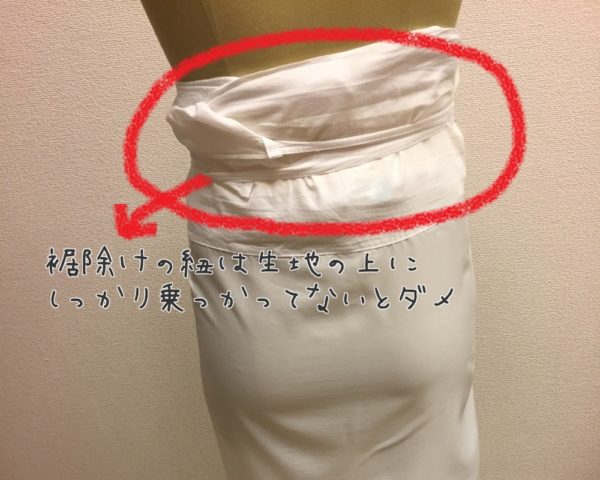

裾除けの紐も結ばす、できるだけ平らになるように。

体の脇でなるべくからげ、下からきた紐は上から、上からきた紐は下からからげるようにします。

体をできるだけ寸胴に仕上げるため、裾除けの仕上がりは平らにするのがポイント。上前が下がらないように注意しましょう。

また、裾除けの紐は生地の上にしっかりかかっている(乗っかっている)のがポイントです。

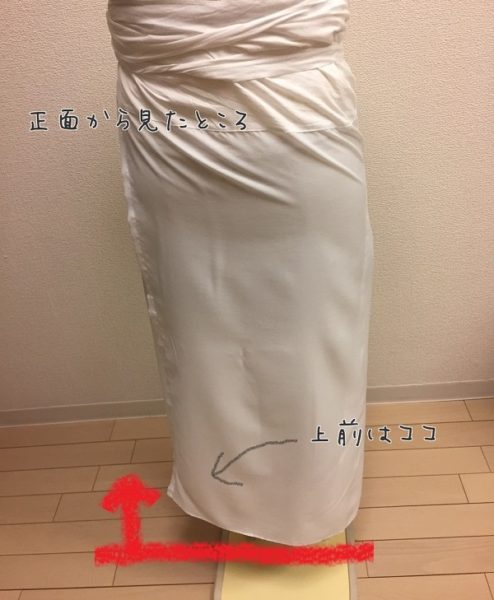

裾除け(すそよけ)の「上前(うわまえ)」がちょうどいい位置

下前よりも上前が床から上がっている(良い例)

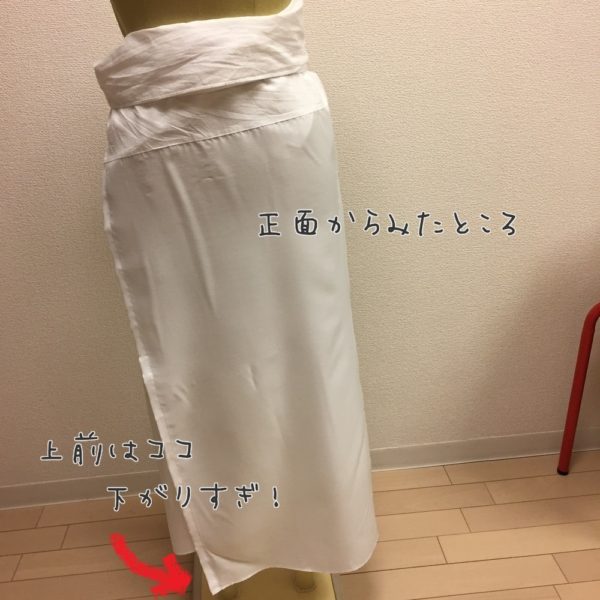

裾除けの「上前」が「下前」より下がるのはNG

上前が下がりすぎ(悪い例)

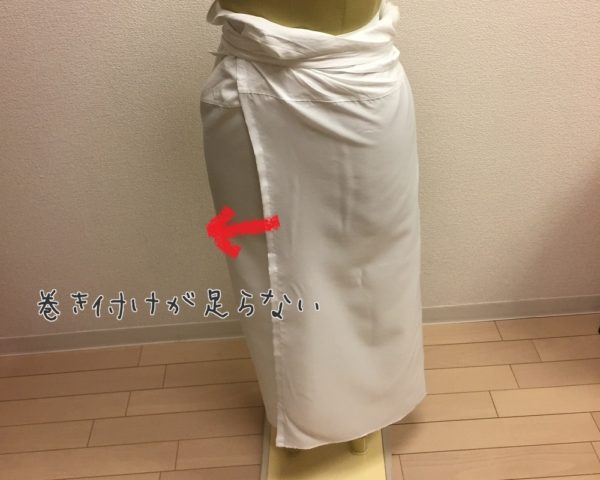

裾除け(すそよけ)の「上前(うわまえ)」の巻き付けが足らないのはNG

上前の巻き付けが足らない(悪い例)

裾除け(すそよけ)の「上前(うわまえ)」を巻き付けすぎもNG

上前を巻き付けすぎ(悪い例)

裾除けの「上前(うわまえ)」位置はどのぐらい?

お腹を平らにするように着付ければ、上前の裾の長さが下がり過ぎなければ気にしなくてOKですよ。

(3)肌襦袢(はだじゅばん)を着る

肌襦袢を肩からかけ、右前になるようにかぶせます。

肌襦袢を肩からかけ、右前になるようにかぶせます。

この時、のどの辺りを深くかぶせすぎると、浴衣の襟から見える可能性があるので、少し開けておくのがポイント。

のど元の開きに気を付けながら、胸を一つに包むように、深くかぶせます。前で左右合わせたら背中心を下に引き、たるみやしわをとります。

のど元の開きに気を付けながら、胸を一つに包むように、深くかぶせます。前で左右合わせたら背中心を下に引き、たるみやしわをとります。

肌襦袢の背中側は、浴衣の襟から見えないようにしっかり襟を抜いておきます。後側も背中心を下に引き、しわをのばしましょう。

肌襦袢(はだじゅばん)の「上前(うわまえ)」が胸の谷間に入るのはNG

生地が谷間に入って胸が一つに包まれてない

肌襦袢(はだじゅばん)の襟が詰まっているのはNG

浴衣の襟から肌着が見えてしまう

肌襦袢の襟元は開き過ぎに注意!

胸を1つに包むように前を合わせます。

襟は浴衣から見えないようにしっかり「抜く」のがポイントです。

浴衣の肌着を着付けるまとめ

どうですか?編集部女子2名は、これだけで息が上がっていました・・・。

ポイントを押さえ、慣れてくればそれほど難しくはありません。特にワンピースタイプならかなりラクチンですよね。

「専用の下着を持っていない!」という方は、手持ちのキャミソール・ペチコートやスリップで代用OKです。

ただ、浴衣の襟元から見えないように、襟元の開きが広めのものを選びましょう。

下着をきれいにしっかりと着付けるのが、浴衣を美しく着こなす基本になります。面倒だといわずに、練習してみてくださいね!

きれいに浴衣用の肌着を着付けるコツ

■初心者はワンピースタイプを選ぼう!(2,000円前後からあります)

■浴衣の色&生地が薄い場合は肌色タイプが透けにくい

■ブラジャーは付けないが、胸の大きな人は和装専用タイプでボリュームダウンがおすすめ

■背中側は襟から肌着が見えないように注意

■のど元が詰まらないように少し開ける

■胸は1つに包むように左右を合わせる

■肌襦袢と裾除けに分かれているときは、裾除けから着ける

■裾除けは下前が下がらないように上げ気味で

■お腹を平らに仕上げるように力布でしっかり押さえる

■紐が重ならないようになるべく平らに巻き付ける

■紐は結ばずに重ね、端を下に挟み込むように入れるだけにする

■裾除けの場合は、なるべく体の脇でからげるように、下からきた紐は上から、下からきた紐は下からかけるようにする

■肌襦袢は胸を1つに包むように襟元の開き過ぎに注意

■肌襦袢の襟は浴衣から見えないようにしっかり「抜いたままで」

次回2回目は「寸胴に仕上げる補正編」です。お楽しみに!

おまけ!襟足もじゃもじゃはかっこ悪いぃ~

普段は気にならない襟足(自分では見えないしね)ですが、髪をアップにするとこんなにもじゃもじゃだったとは・・・。

そこで浴衣を着て屋形船に乗る3日前に受けてきました!「うる肌シェービング」

ほら、別人のように襟足美人になったでしょう?

浴衣を着る前は、シェービングがおすすめ!皆さんもぜひ、和装の際は「うる肌シェービング」をお試しくださいね。